特集

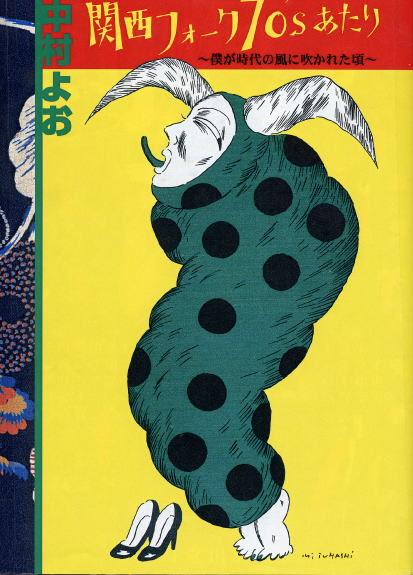

「関西フォーク70'sあたり

〜僕が時代の風に吹かれた頃〜」

中村よお・著 幻堂出版・刊

増刊 裏町さかむけ本通り Vol.9

特集

「関西フォーク70'sあたり

〜僕が時代の風に吹かれた頃〜」

中村よお・著 幻堂出版・刊

■「若造」には、太刀打ちできまい!

南陀楼綾繁

毎年四月、菅原克己という詩人をしのぶ会が谷中の全生庵という寺で開かれるのだが、今年はフォークシンガー高田渡がゲストで来ていた。

高田は、「ブラザー軒」という菅原の詩に曲をつけて歌ったことがある。

初めてナマで聴く高田渡の歌は、圧倒的な迫力だった。ウチに帰るとスグに彼のCDを取り出して、エ

ンドレスで聴きふけったものである。

高田の長年の友人であるフォークシンガーのシバが全曲高田の歌を歌ったアルバム『毎晩夜通しおきていて』がリリースされたのは、その翌月だった。

このCDを聴きながら、ぼくはある本の一節を思い出していた。

「歌を作って歌えばみんなシンガー&ソングライターと呼ばれるようになってしまったが、そもそもはほかの人にもその作った歌が広く本人とはまた違ったふうに歌われる人こそがシンガー&ソングライターと呼ばれるにふさわしいと僕は思う」

この「ほかの人にもその作った歌が歌われる人」というのは、じつは高田渡ではなくシバのことだ。シバもまた、本人よりも先につくった歌によって広く知られている歌い手だった。著作権のシバリがそれほどきつくなく、音楽ビジネスもまだよちよち歩きだった一九七〇年代、フォークソングはそのようにして若者の

あいだに浸透していったのである。

引用文の「僕」、つまり、本書『関西フォーク'70sあたり』の著者である中村よおは、中学生の頃に勃興期の関西フォークに出会い、その後もずっと聴き続けてきた。関西フォークとは、フォーク・クルセイダーズ、高石ともや、岡林信康、加川良、五つの赤い風船など関西で活動する歌い手たちを直接には指すのだ

が、この本では、自分の居場所を求めるうちに関西という磁場にひきつけられてきた高田渡、遠藤賢司、南正人、三上寛なども含めている。

なぜこの時期、関西がフォークの本拠地となりえたのか? その理由のひとつに、URC(アングラ・レコード・クラブ)の存在が挙げられる。

レコ倫に引っかかってお蔵入りになったフォークルの「イムジン河」(今年ようやく正式にシングルリリースされた)と岡林信康の「くそくらえ節」を、会員制で配布するために生れたというこのレーベルは、その後、既存のレコード会社にはない発想で問題作・話題作を出していった。

URCは若手からベテランまでがレコードを出してみたいと思うような、魅力的なレコード・レーベルだったのである。

URCが出していた雑誌が「フォークリポート」で、のちに中川五郎の「ふたりのラブジュース」という小説を掲載しワイセツ容疑で摘発される事件も起こった。ちなみに、この「フォークリポート」を編集していた村元武が創刊したのが「プレイガイドジャーナル」で、同誌は七〇−八〇年代を通じて関西のアングラ

=マイナーシーン全般の発信基地となった(さらにいうと、村元は九〇年代に「雲遊天下」というミニマガジンを創刊し、現在にいたる)。

フォークを出発点としての、時代を超えたメディアの連続性にぼくはとても興味を持っている。

本書で取り上げられている「関西フォーク」の時代は、じつはとても短くて、一九七〇年から七五年あたりまででしかない。だけど、なんと濃密な五、六年なのだろう! 十代半ばから二十代にかけての中村よおは、関西フォークのレコードを買い、コンサートに駆けつけ、ラジオを聴き、喫茶店に入りびたっている

(中村には、ライブハウスや喫茶店、書店などのいまは消えてしまった関西のスポットを回想した『バー70’Sで乾杯』という名著もある)。

はっきり云って、人生を関西フォークという「悪魔」にささげてしまった風情だ。そして、中村はそのことをまったく後悔していない。

しかし、あまりにもスゴイ歌い手たちに出会ってしまったコトは、幸福であると同時に不幸でもあった。

中村は早くからギターも作曲も手がけていたのだが、同年代の歌い手の活躍を見てこう思う。

「僕自身も本当のところ、そういう場で歌いたくてたまらなかったし、歌もいっぱい作っていたのだが、(略)自分が歌う時期を待っていた」

関西フォークの全盛期が終わりに近づいた一九七五年、中村よおは自分の好きな歌い手を招くコンサートを企画し、そこで自らもおずおずと歌いはじめる。ようやく「時期」がやってきたのだ。

「トオリヌケコンサート」と題されたその試みは、カタチを変えながら二十年も続いていく。そして、八八年にファーストアルバムを、二〇〇二年にセカンドアルバムをリリースする。

遅れてきたフォークシンガー中村よおは、二〇〇三年のいまも「現役」である。そして、本書の版元である明石の幻堂出版の社主なかのしげるも、七〇年代からいままで、ミニコミ界の「現役」である。七〇年代から生き残っている「現役」コンビだからこそ、こんな本ができた。昨日今日出てきた若造たちは、ちょっとやそっとではこの迫力に太刀打ちできまい。

幻堂はしばらく出版活動を休止すると聞いたが、休んでいるあいだも、なかのさんが「現役」であり続けるであろうことは、云うまでもない。

●『関西フォーク'70sあたり 僕が時代の風に吹かれた頃』幻堂出版、本体1500円。

さかむけ本通り表紙に戻る このページの上に戻る